党委宣传部 蒋媛媛 摄影 陈峰 王诚

2025年7月9日11时08分,武汉职业技术大学举行揭牌仪式。这一历史性时刻的背后,是五十二年“追光逐电”的坚守与传承。从1973年长江电讯技术学校118名学员拍下合影的那一刻起,以“厚德笃学、求实拓新”为内核的精神基因便在凌家山扎下根脉,而后在党建引领与产教融合的沃土中,不断汲取养分、茁壮成长。

追光溯源

精神根系深扎时代沃土

1973年11月8日,长江电讯技术学校首届开学典礼。

1973年的武汉,生产一线技术人才告急。一群来自原第四机械工业部工厂、研究所的技术骨干,带着车床的油渍与图纸的墨香,在这片后来被称为“中国光谷”的土地上,建起了长江电讯技术学校的第一间实验室。党员教师扎根一线,白天带领学生操作机床,夜晚便围坐煤油灯前编写教材。他们以这份担当作为,奠定了“把车间搬进课堂”的实干传统,更铸就了“上手快、留得住、用得好” 的办学育人底色。而这种“于铁砧上淬炼技艺,在实践中打磨真理”的精神,也成为了武职人最本源的精神图腾。

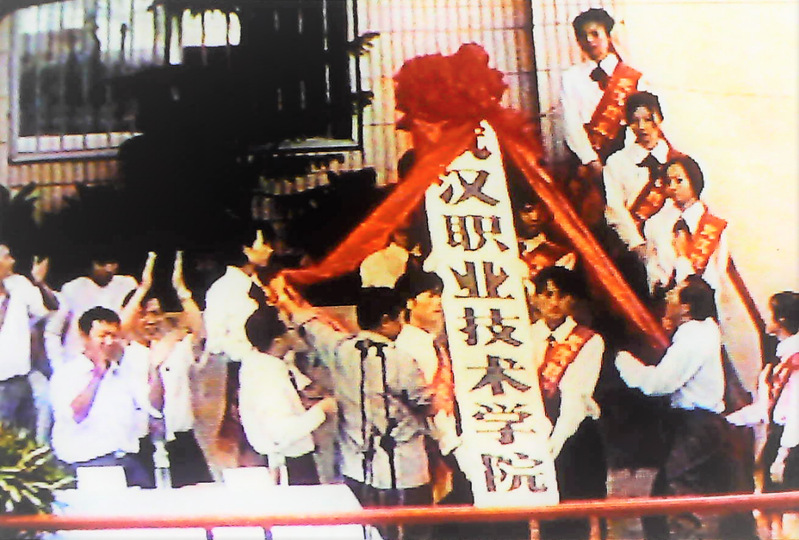

1999年9月28日,武汉职业技术学院举行挂牌仪式暨庆祝中华人民共和国成立五十周年庆典活动。

1999年武汉职业技术学院成立时,在三次合并重组的艰辛中,教职工们带着“二次创业”的共识,全力推动分散教学资源的重新整合。彼时,原纺织服装工业学校教师带着布料样品走进专业课堂,提供材料实践素材;机械系教师将数控技术经验融入院系实训,提升教学技术含量。这种打破壁垒的融合创新精神持续生长:智能制造学院教师李渊以电气自动化专业为例,提出“专业融合型劳动教育”理论,将劳动教育融入实习实训、企业实践、创新创业,为培养新质生产力人才提供思路。

从合并初期的资源整合到后续的教学创新,这种“融合”精神始终是武职文化的核心特质。老教师们常说:“专业有边界,育人无围墙。”这种协同理念,让学校在一次次改革中凝聚合力,为人才培养持续注入活力。

党建铸魂

精神谱系融入育人血脉

“技能人才应心怀家国、身怀绝技。”学校党委将思政教育与技能培养熔于一炉,构建起红色基因与工匠精神双向融入的教育体系。

2018年,学校打造“匠心中国”校园文化品牌,邀大国工匠进校园现场展示技艺,让学子感受精神力量。曾承担神舟、天宫等20多个型号舱体加工的卢锋,寄来嫦娥五号探月纪念邮册,信中忆及在校习得精准理念支撑航天攻坚,坦言“0.01毫米的较真里,藏着母校教我的工匠精神”,以此感恩培育、激励后辈。十七年坚守武汉港口的技能大师余智伟,在保障港口机械精准运行、守护物流畅通中,在与城市发展同频共振中诠释“匠心精神”的时代内涵。他那句“把设备盘得比自家物件还熟”的朴实话语,道尽了扎根一线的钻研与坚守,成为学子们看得见的精神标杆。这些课堂外的“精神课”,让“技能报国”从口号变为武职学子的行动自觉。

在“一核六融”实践体系引领下,党建元素悄然融入教学细节。光电与信息工程学院党员教师在焊接实训课上,总会讲起“中国芯”从无到有的突围历程,让学生把“焊盘上的每一个焊点,都连着科技自立自强的使命”镌刻在心中;智能制造学院教师第一党支部依托装备制造专业群,将支部建在产线旁。作为全国党建工作样板支部培育创建单位,党员教师带领学生与企业联合技术攻关,在实践日志里生动诠释“把论文写在祖国大地上”的理念。这种思想引领与技能锤炼深度融合的浸润式教育,滋养出十数万名毕业生中既有华为海思、长江存储、华星光电的技术骨干,也有扎根乡村振兴一线的技术创客。

产教同辉

精神力量驱动创新突破

“在输送人力资源的基础上,订单式培养还承载着精神双向滋养。”坚持党建引领,校党委统筹推进产教融合。2002年与华中数控合作中,校企共同制定授课计划融进“严谨如程序、精准如数控”职业操守,催生了“校中厂”文化:华中数控工程师将产线“病例卡”带入课堂,师生共诊开出“技术处方”。教师与企业师傅轮岗手册中,“传帮带”精神已凝练成可复用的分析图谱。

2020年,学校设全国高职院校首家信创学院,联合奇安信共建平台,与达梦数据库领军企业等共育“中国芯、中国造”人才。同期,学校与华为海思等推出“机、电、芯”复合型培养。2022年,学校与西安诺瓦星云建实训基地、开双元课程,3年培育100余名LED显示控制“准工程师”,85%获得企业核心岗位认证,毕业即上岗率达92%。

自湖北省芯产业职业教育联盟成立以来,主动对接光谷产业布局,聚焦“芯”产业领域技术攻关,共同服务湖北省“一芯两带三区”布局。在“芯火”协同创新中心,武职师生与长江存储工程师紧密协作研发光电芯片新技术并应用于本地企业生产线,培养了大批“芯人才”,也沉淀出“共生共荣、破壁攻坚”的产业文化。

炬火相传

精神新篇照亮本科征程

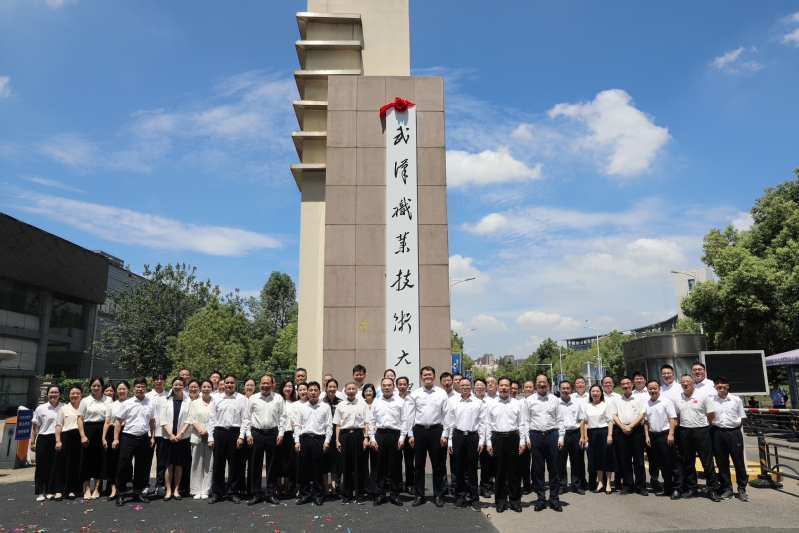

2025年7月9日,武汉职业技术大学举行揭牌仪式。

在武汉职业技术大学揭牌仪式上,鲜红绸布滑落的刹那,五十二年追光岁月在新校牌上汇成新荣光。学校逐电之路凝结的志向与决心,在此刻焕新启程。旧教案里“追光者”的初心,如今已化为“光芯屏端网”专业群的建设蓝图;“把车间搬进课堂”的理念,已升级为“产学研创”一体化的现代模式。

站在职业技术大学的新起点,武职人正以“五高地两中心”的建设为笔,续写精神华章。新起点上的实验室,深夜灯焰熔铸两种光芒:实训学生笔尖游走的电光,与科研团队攻坚屏幕的冷焰,在电路板上交汇成银河。校训石倒映的年轻瞳孔里,车刀铣床的金属梦想,正淬火锻造出“制造强国”的钢印。

从长江电讯到武汉职业技术大学,变的是办学层次,不变的是一代代武职人“与光谷同频,与时代共振”的精神坐标。这束从1973年点燃的教育之光,因党建引领而汇聚,因代代传承而璀璨,终将在建设“制造强国”的征程上,照亮更多追光者的前行之路,凝作辉映时代的星河。

审核:杨爱霞、张磊 责任编辑:娄修明