荆楚网(湖北日报网)讯 在武汉职业技术大学建筑工程学院,杨帆老师的办公室堪称“时光博物馆”。墙上悬挂着日前毕业生赠送的锦旗“桃李满天下 雨露润春华”,书架上整齐码放着732张明信片,电脑里存储着180G的视频素材。这位90后辅导员用一双灵巧的双手,在五年时光里编织出独特的教育图谱。

一笔一画凝固成长时间

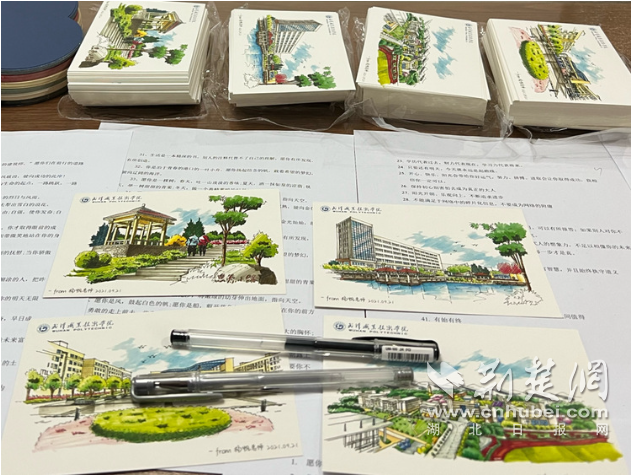

732张手绘校园风景明信片是杨帆送给183名毕业生的毕业礼物。0.38mm的针管笔触碰卡纸,勾勒出凌家山上的钟楼和暮色中端正的实训大楼,给学生的寄语则工工整整记录在卡纸的空白处。

杨帆手绘校园风景图示。学校供图

“你设计的装配式建筑模型让我想起自己初入职场的模样。”给造价20302班丁正东写寄语时,杨帆的笔尖在“模样”二字上洇开淡淡墨渍,像曾经的青年杨帆抱着模型冲进办公室时,阳光在他眸子里折射的细碎光斑。

“这是最珍贵的毕业礼物。”丁正东说。

“你画的建筑施工图惊艳了整个办公室。”张家麟的图纸曾被专业老师反复端详,评价为“画得比CAD生成的还周正。”想起这个细节,杨帆下笔时,“惊艳”二字落得格外用力。

“教育需要仪式感。”杨帆摩挲着明信片边缘,那里残留着未干的墨香。连续21个夜晚,为了完成这份礼物,他每晚工作到凌晨两三点,在732张卡片上复刻着校园的晨昏,笔尖游走时,青春在欢乐地吟唱。

2021年春天,造价班的一名学生身患恶性骨肉瘤,治疗期间躺在病床上通过手写明信片与杨帆交流。“被人惦记真的是件很幸福的事。”女孩在社交空间留言。杨帆对手工细节的极致追求始于此时。

一帧一秒雕刻教育年轮

《武职回忆录》短视频也是杨帆送给学生的手工礼物。

打开杨帆的手机相册,就像开启一扇宝库大门,里面堆积着五年积累的影像。他像考古学家一样梳理着,那里有军训时丁正东因紫外线灼伤所致的颈部皮肤角质层剥脱,也有张家麟在竞赛获奖时颤抖的双手、辩论赛上屈甦玥涨红的脸颊……

杨帆为学生制作的《武职回忆录》短视频截图。学校供图

《武职回忆录》短视频中杨帆(右)查寝室(截图)。学校供图

“第5分27秒的演讲镜头,我重剪了17次。”杨帆指着视频里他举着手机录像的倒影说,“想让每个孩子都看见成长的轨迹。”

一砖一瓦构筑“精神脚手架”

在杨帆看来,这些手工制品都是“教育脚手架”。他常说:“辅导员要像工匠对待榫卯结构般对待学生成长。”

杨帆认为,教师该如榫,藏起棱角的锋利,却在凹槽处留出成长的空间;学生则是卯,带着天然的缺口,在契合中寻找属于自己的形状。就像他为丁正东修改的职业规划图,在专业知识的凸隼与个性发展的凹卯间,精准卡合出未来的走向。

当张家麟在竞赛中还原出斗拱结构,当屈甦玥在辩论赛上用逻辑榫接观点,杨帆便知道,真正的教育从不是单方面的支撑,而是像榫卯般彼此咬合、共同生长。

一纹一痕编织教育肌理

五年家访路,杨帆的镜头里藏着太多让人心头一暖的褶皱:早餐店母亲揉面时手掌根的老茧,在晨光中泛着盐粒般的白光;聋哑人父亲比划“谢谢”时,指尖因用力过猛而微微发颤的弧度。这些被放大的生活切片,成了杨帆教育叙事里最温润的注脚。

杨帆从不在视频里刻意展示这些画面,却会在深夜与学生谈心时轻轻提起:“你母亲揉面的力道,和你画剖面图时的专注力一样有分量。”这种隐秘的联结,让职业规划图鉴里的行业数据有了体温,让模拟面试时的礼仪指导有了根系。当“早餐店母亲”的儿子刘铭说出“母亲掌心的纹路,是我看懂的第一张施工图”那句话时,杨帆便知道,教育的温度,就藏在这些被小心收集的生活褶皱里。

杨帆用学生签名涂鸦制作的水杯。学校供图

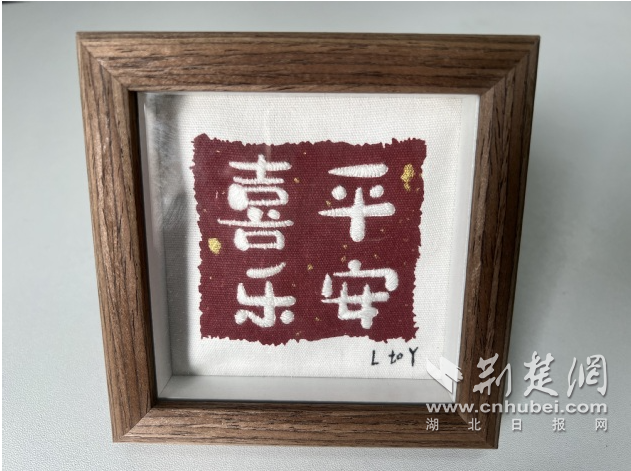

造价20303班班长林志成制作小手工“平安喜乐”锦囊回赠杨帆老师。学校供图

如今,当毕业生们在项目现场时,总会想起杨帆说的“每个数据都有温度”。丁正东在担任技术主管后,也会给新员工叮嘱“记得给每个构件赋予生命”。而杨帆仍在坚持他的“小手工”:建筑瓦当拓印、工程安全帽彩绘、微建筑黏土,等等。

教育这场手工活永远不会完工,杨帆始终是那个乐此不疲的匠人。

详情请见:搭建“教育脚手架” 90后辅导员的“手工育人”哲学